一到“3.15”,普通群众可能最关注的是新闻媒体又揭发了什么黑心商家,特别是中央电视台主办的3?15晚会,老百姓只是看节目,而在这前后最紧张的是许多大型的企业厂商。在大多数人不太标准的概念里,“3.15”主要是“打假”,特别是在媒体曝光之后,可以说尽管每年一次,但这假打得还是发挥了不少作用的,有时候甚至能改变一个行业的标准和运作模式。

三年前内地有关苏轼《功甫帖》真伪以及背后真相的大论战。当时,上博几位研究员、蘇富比拍卖行、朱绍良等多位收藏家,虽仓促上阵,却都拿出了自己的鉴定论文,这场“论文大战”,显示了民间鉴定力量的崛起,使人大开眼界,获益匪浅!

《功甫帖》

《功甫帖》在鉴定现当代书画、古董瓷器时,专家们往往主要靠目鉴方式,采用“排除法”,一项不对即断为假,很短时间就能得出“对”与“不对”的结论,不必再去写文章详细论证。

而鉴定古画,经常需要鉴、考并用。“鉴”就是目鉴,要从作品本身去寻找,如笔墨、作者款印、他人题跋、鉴藏印记、质地、尺寸、装潢等,即着眼作品反映的时代风格与个人风格。“考”即考证,借助于文献资料,比如画家传记、书画著录、有关诗文、历史知识、避讳习俗等,对作品与之关联的某些问题作一番考证,以此来判断真伪。这常常需要详细说明和提供文献佐证,因此,历史上就有了靠文字说明鉴赏古画的传统。

朱绍良先生侃侃而谈地对我谈起了古代鉴定家以文为鉴的历史。

“最早见诸记载古代书画鉴赏文章的应该是北宋米芾的《画史》,书中记录了米芾本人收藏及平生所见的书画,品评真伪,兼及评价、印章、纸、绢、服饰、裱褙、收藏、考订等,内容详尽,品评尖锐精刻,故历代书画赏鉴大家,都将此‘奉为圭臬’。”

“明代的文嘉有《钤山堂书画记》及《天水冰山录》,是他奉官府之命,记录被籍没的严嵩收藏书画,每件书画后均附有简要记述,从此书可了解严氏父子书画收藏情况;明代詹景风的《詹东图玄览编》,为笔记体,分四卷记述作者生平所见书画碑帖名迹,不仅著录作品的内容、款识、印章等,并有很多对画家及画派在笔墨技法、风格上的评价和阐述,较客观公允,卷末附录作品题跋;明代张丑的《南阳书画表》,记载了张丑赴大收藏家韩世能府邸观画,详细描述了书画作品的内容,其对《清明上河图》卷所进行的详细论述,已经接近今天的论文水准了。”

“清代书画鉴赏家顾复的《平生壮观》,全书10卷,分书法、绘画两项,所记为魏至清初作品,真伪并收,但作者于每件作品后附以评论,以辨真伪,颇多精湛见解;吴升的《大观录》,全书20卷,书、画各10卷,均为作者平生所见,多有名迹。体例按时代编次,于每件作品下详记质地、尺寸,凡法书则并记行、字数以及释文,绘画叙述内容并记款识、题跋,间有评语,颇有见地;最著名的是乾隆皇帝的书画收藏记录《秘殿珠林石渠宝笈》,他经常在作品上品评,鉴定真伪,如《富春山居图》子明本和无用师卷、《三希堂·快雪时晴帖·中秋帖·伯远帖》等。”

这些都说明古人已经开始用文章来说明书画作品的品质了。

新中国以来,以张葱玉、启功为代表的鉴定家们加大了对于古代书画的研究力度。张葱玉曾在他的著作《木雁斋书画鉴赏笔记》中,将156幅古画用笔记形式对每件作品的笔墨、印章、用纸、题跋等都进行了详细说明。

随后,海内外出现的几场古代书画的著名论战,也都是通过发表文章进行的。

1965年6月,时任中国科学院院长的郭沫若在《文物》杂志上,发表了一篇《从王谢墓志出土论〈兰亭序〉的真伪》一文。该文认为,从当时南京出土的王谢墓志(晋代)来看,《兰亭序》失去了晋人惯用的带有隶书笔意的笔法,因此断定它不是晋代王羲之遗留下来的作品。郭文发表后,江苏省文史研究馆馆员高二适看了,不以为然,于是写了一篇《〈兰亭序〉的真伪驳议》与郭沫若争论。该文的观点认为,唐初各大书法家如欧阳询、虞世南等都在学王帖,而唐太宗也酷爱王之书法,我们没有理由否定唐初书法家的鉴别能力;其次,若以东晋书法当接近于隶书,而《兰亭序》却是行书,因此就怀疑《兰亭序》非晋人之作,这是方法论的错误;再者,从美学的观点上看,《兰亭序》书法、文思之潇洒、飘逸,与东晋士族的风貌也相吻合。高文坚持《兰亭序》为晋代王羲之手笔,其论点与郭沫若文针锋相对。

《兰亭序》

《兰亭序》毛泽东关注和支持了这次论战,《光明日报》和《文物》杂志均先后刊载了高二适《〈兰亭序〉的真伪驳议》的文章。郭沫若再次针对高文发表了《驳议的商讨》和《〈兰亭序〉与老庄思想》两文,与之辩论。尔后,高二适也再次写了《〈兰亭序〉真伪之再驳议》一文,回敬郭沫若。刹那间,从中央到地方的报刊均刊登了有关《兰亭序》真伪的论文。当时参加争论的学者,还有龙潜、启功、徐玉森、赵万里、史树青、沈尹默、严北溟等人。启功先生曾写了一篇文章《兰亭帖考》参与论战,支持郭沫若的观点。

两派争论不休,但因双方都没有充足证据,最后也没有结论。

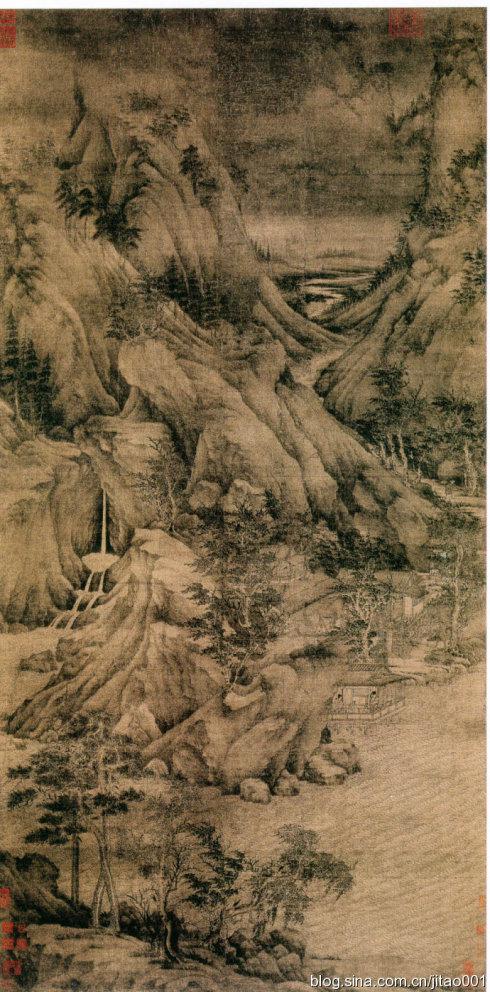

上世纪末,美国大都会艺术博物馆收藏了一幅五代时期董源的《溪岸图》,关于这幅画是否为董源所作,曾引起一场国际大辩论。

《溪岸图》

《溪岸图》徐悲鸿1937年在桂林发现并收藏了这件《溪岸图》,张大千得知后,托人转告徐,愿意用自己任何收藏与之交换。最终,张大千以金农《风雨归舟图》轴交换到了《溪岸图》。后来,他又将之带出国卖给了收藏家王季迁。1997年春,纽约大都会博物馆董事、华人企业家奥斯卡·唐出资500万美元从王手中购得包括《溪岸图》轴在内的12件艺术品, 珍藏后赠予大都会博物馆并进行展示。

1970年, 海外艺术史家班宗华先生曾对《溪岸图》是否董源真迹问题两次发表文章;1991年,加州大学伯克利分校詹姆士·凯希文也发表过一篇文章,谈到溪岸图》“肯定是近代的伪作,很可能是作于20世纪40年代的”;1997年8月11日,《纽约客》杂志发表了加州伯克利分校艺术史教授高居翰关于《溪岸图》是张大千所制造的赝品的说法。

1999年12月,纽约大都会博物馆专门举办了一场《溪岸图》是否董源真迹的国际学术研讨会。与会者对《溪岸图》轴从物质状况到历史风格,以及有关证据材料,进行了详尽研讨。

以高居翰教授为代表的一方,对《溪岸图》提出了种种质疑,诸如“皴法模糊不清”,“远景的弯曲河流忽变为人行其间的小径”,并强调说:“这一伪作之所以跟张大千的一般伪作不同,是因为这“是张大千最成功的伪作。”

以大都会博物馆亚洲部顾问、普林斯顿大学教授方闻和大都会博物馆亚洲部主任何慕文为代表的一方则认为:《溪岸图》是一张董源早期的作品,可定为10世纪30年代末。

当时,启功先生认为,时代为北宋,接近董源;徐邦达先生认为,这是一幅北宋绘画,不能证明是董源绘画;傅熹年先生认为,双拼绢,有款幅窄,疑为后添款,北宋画非董源画,与文献记载董源的绘画特点不明显。其他中国专家大多认为,应为10世纪作品,其笔墨与传世五代作品《高士图》和《江行初雪图卷》相似,认为是张大千伪作,并没有确切明证。

无论谁对谁错,两种截然相反的论点都赢得了热烈的掌声。

1978年,傅熹年先生写下了《关于展子虔(游春图)年代的探讨》一文,发表于《文物》1978年第11期,对著名收藏家张伯驹捐献给北京故宫博物院的题为隋代展子虔的《游春图》中所画建筑和人物服饰进行了考证,认为《游春图》是北宋的复制品,而非隋代绘画,也非展子虔原作。

《游春图》

此后,徐邦达、杨仁恺、陈传席等专家学者大都认同此说:关于《游春图》的鉴定,诸如款识、著录、质地、题材、画风等等,均存在不少问题,这些基本问题如果不能解决,《游春图》为展子虔真迹之说恐怕难以立足。张伯驹先生随即也在《文物》1979年第4期发表《关于展子虔(游春图)年代的一点浅见》的文章,表示:“以上余简略之言,不敢断定图非隋画,或必为隋画,只对傅同志之文,表示存疑而已。”

1991年,在第4期《文物》杂志上,傅熹年发表了《元人绘<</span>百尺梧桐轩图>研究》的文章,对上海博物馆所藏题为赵孟頫绘《百尺梧桐轩图卷》提出质疑:“吴兴赵孟頫”款识笔法滞涩,为裁去原款所补添的伪款,但绘画精雅,当属元人之作”。

《百尺梧桐轩图卷》(局部)

《百尺梧桐轩图卷》(局部)21世纪以来,朱绍良先生虚心向启功、傅熹年先生请教古代书画鉴定的方法,并学习运用论文方式鉴定古代书画作品。他曾先后针对董源的《溪岸图》、纽约大都会博物馆藏李公麟《孝经图》卷、美国波士顿博物馆藏宋徽宗赵佶《五色鹦鹉图》卷、巨然《溪山兰若图》轴、克利夫兰博物馆藏赵孟頫《竹石幽兰图》卷、克利夫兰博物馆藏张渥《九歌图》卷、苏轼《功甫帖》等书画作品撰写文章,提出过自己的鉴定意见。

近年来,朱绍良先生在清华大学讲授古代书画鉴定研究课程时,也支持和辅导学生用论文方式学习鉴定古画,在朱先生的训练下,学生们也尝试写下了《由唐代江帆楼阁图>看书画鉴定中“建筑断代”》、《南宋界画考析:刘松年四景山水图>》、《从高手仇英看宋元明界画特征》、《从书画本身看十咏图>的时代特征》、《据历代舆服志赏历代帝王图>之服饰》、《台北泼墨仙人图>是真迹吗?》等数篇挑战古代名画和名鉴定家的文章。

在古今中外众多研究学者们的推动与传承下,方法不断被拓展,人才代代有后继,以文鉴定、以理服人、以据定论成为了当今古代书画鉴定必不可少的手段。