海德格尔说:“如果现在让我们看保罗·克利在他逝世的那一年创作的两幅画的原件,一是水彩画《入牖的圣灵》,一是在黄麻布上的胶画《死亡与火焰》,我们可能会长时间地逗留在这两幅画前,并且放弃任何直接理解的要求。”

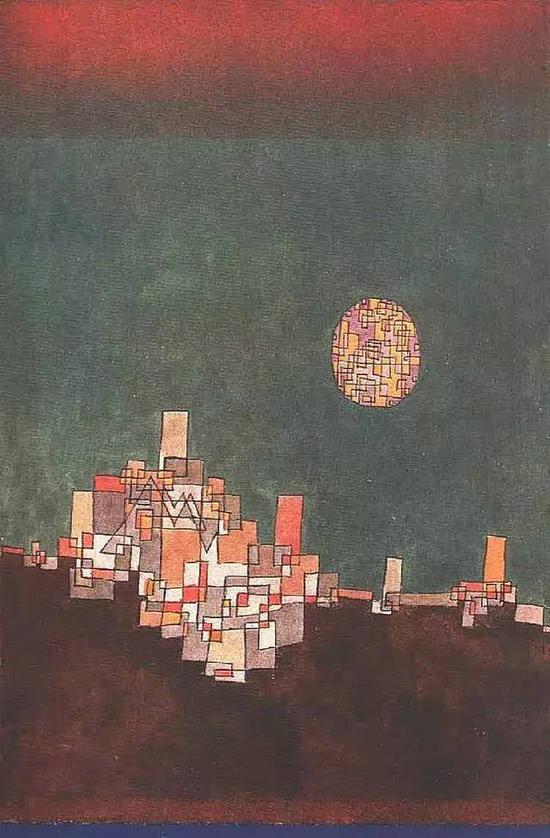

保罗·克利 Paul Klee - Death and Fire

保罗·克利 Paul Klee - Death and Fire一个漂浮在海上的人,长时间地面对平静的海水,必然会绕过对它的“直接理解。”这种平静是在陆地上看不到的另外一种“平静”,因为它下面由太多的汹涌和暗涛组成,而保罗·克利无疑是能看到它们的人。

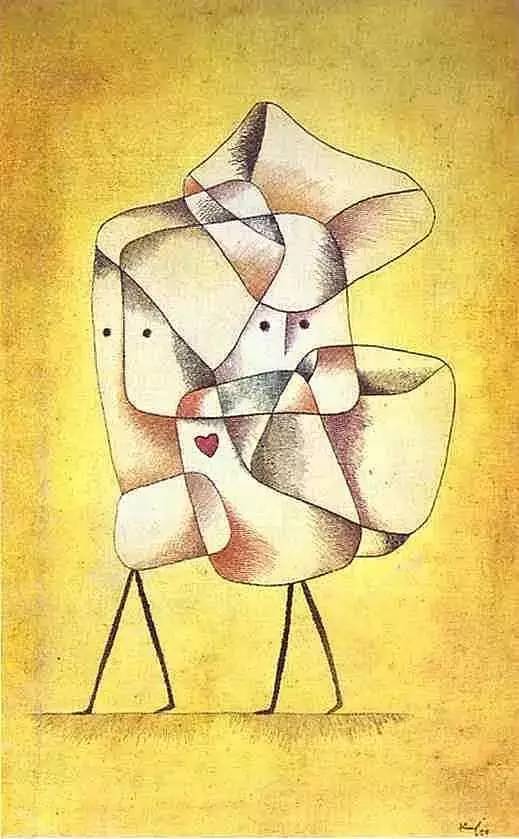

保罗·克利 Paul Klee - New Angel

保罗·克利 Paul Klee - New Angel《新天使》

则引发了本雅明对现代性的沉思

“保罗·克利的《新天使》画的是一个天使看上去正要由他入神注视的事物离去。他凝视着前方,他的嘴微张,他的翅膀张开了。人们就是这样描绘历史天使的。他的脸朝着过去。在我们认为是一连串事件的地方,他看到的是一场单一的灾难。这场灾难堆积着尸骸,将它们抛弃在他的面前。天使想停下来唤醒死者,把破碎的世界修补完整。可是从天堂吹来了一阵风暴,它猛烈地吹击着天使的翅膀,以至他再也无法把它们收拢。这风暴无可抗拒地把天使刮向他背对着的未来,而他面前的残垣断壁却越堆越高,直逼天际。这场风暴就是我们所称的进步。”

保罗·克利 Paul Klee - Witch scene

保罗·克利 Paul Klee - Witch scene看了这些,克利的绘画似乎更难以理解了,这些颜色和线条是形式元素理性、逻辑的组合,这也是自然的构成和形成方式。 历史便是人的创造与自然的创造的此消彼长,而“自然”则是克利绘画中的起始点。它是难以被轻易理解的,每一样“造物”都有陌生和熟悉的部分同时存在,它们不断地转化,并在转化中描摹出自我的更新。

保罗·克利 Paul Klee - Battle scene from the comic fantastic opera ‘The Seafarer’

保罗·克利 Paul Klee - Battle scene from the comic fantastic opera ‘The Seafarer’而在克利的作品中,找不到任何现存绘画的版本,即使不说它的一切都是人们未曾见过的,起码它们都是没有被充分表现过的。乍看起来,它们像是费解的结构和稚拙的图画。克利把创作绘画过程,看作成一次次在自然界中不可思议的体验过程,在这个过程中,他把得到的启发以及内心的幻象和对外部世界的体验结合起来。 但如果我们细看一下的话,就会逐阶段发现一个隐藏着的世界。

正是在这个意义上,“毕加索的丰富变化是天才地使我们回顾形式的历史,而克利的画则使我们朝向未来。”

保罗·克利 Paul Klee - Twittering Machine

保罗·克利 Paul Klee - Twittering Machine克利说:“就象孩子们在游戏时摹仿我们一样,画家在摹仿着出生地和创造着世界的那种力量……在自然的发源地里,在创作的源泉中。在那里完好地保管着打开所有困难和疑惑的机密钥匙。”而这把钥匙不是谁都能拿到的,它在等待那些来寻找它的艺术家,他们帮助我们的生活摆脱平庸,他们在某种程度上添加更多的精神去理解艺术,他们还使得扑朔迷离的愿景变得可预测。

保罗·克利 Paul Klee - 老人像

保罗·克利 Paul Klee - 老人像 保罗·克利 Paul Klee - Siblings

保罗·克利 Paul Klee - Siblings而克利的钥匙就是他“童趣”的创造方法,通过返回一种“生活和艺术快乐结合”的、“保留纯粹元素、避免无效描绘”的童趣绘画,克利找到了绘画中的“自然法则”。正如他所说——“艺术并不是呈现可见的东西,而是把不可见的东西创造出来。

保罗·克利 Paul Klee - The Travelling Circus

保罗·克利 Paul Klee - The Travelling Circus 保罗·克利 Paul Klee - Chosen Site

保罗·克利 Paul Klee - Chosen Site对此,克利用自然中的树做过一个精彩的比喻。自然中的树是不动的,“没有人会认为树冠是根据树根的形象生长的。”现在,我们已经相信树冠是根据树根的形象生长(自然界中的对称法则),这就是克利的伟大之处。生活中的树有不同的因素,如根部土壤的变化、岩石的大小、树边有无建筑物等等,这样作为树的冠肯定会产生天壤之别的形状。树冠的美丽永远离不开树干传递的营养液,树干是一个仅仅连接树根(地下、隐形世界)和树冠(地上、展示空间)的通道而已。自然界的艺术门外汉就是典型的树干,而克利呢?

树液通过树根流向树干,在通过树干时却流向了艺术家——“穿过他,流向他的灵魂深处。”

保罗·克利 Paul Klee - Red waistcoat

保罗·克利 Paul Klee - Red waistcoat